壽紬工房/大島屋

文化・歴史

ロイヤルシティ霧島妙見台/2024.03.15

鹿児島県奄美大島発祥の伝統工芸品である絹織物、大島紬。もともと島民の日常着として、手紬糸を使って織られていたものですが、次第に洗練され、江戸時代には高級織物として薩摩藩の上納品に定められました。組む糸にはあらかじめ柄となる色を先染めし、それを経糸(たていと)と緯糸(よこいと)、1本ずつ交互に織り上げる平織りという織り方をするため、絣(かすり)の集合が模様となり、織り上げた模様に裏表がない美しさをもたらすのが大島紬の特徴です。

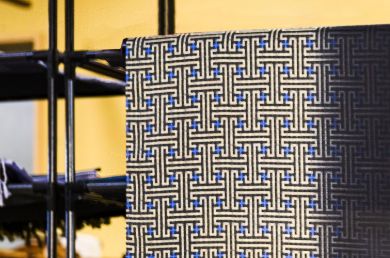

(写真左)養蚕(ようさん)の絹糸だけでなく、野蚕(やさん)の絹糸を採用し、伝統柄を表現している壽紬工房の大島紬

(写真右)大島紬の作務衣を着る、壽紬工房/大島屋の代表、佐藤邦弘さん

大島紬は一方向に撚(よ)られた「片撚り」と呼ばれる糸を使うため、肌馴染みがよく、感触もなめらか。「シュッシュッ」という小気味よい衣擦れの音がするのも、大島紬の魅力です。その工程は大きく分けて30以上あるといわれ、多くの職人が関わりながら、半年から1年ほどかけて一反の織物を完成。ペルシャ絨毯やフランスのゴブラン織と並ぶ、世界三大織物のひとつに数えられるほど、その魅力は国内外に伝わっています。

一反に必要な経糸は1,288本。極細の絹糸が絡まらないように、72本ずつ整経し、糊付けして天日で乾かす。糊付けするのは経糸のみ

現在、大島紬は、鹿児島県各地でつくられています。いちき串木野市で大島紬を製造・販売している『壽紬工房/大島屋』は、代表の佐藤邦弘さんの祖父が、奄美大島の龍郷(たつごう)町で創業。戦後に鹿児島市に拠点を移し、先代である佐藤さんの父がいちき串木野市に拠点を移しました。いちき串木野市にも以前は、織元の機屋(はたや)から独立し、機織り機1台で生計を立てた職人たちがたくさんいたといいます。しかし、1970年代の最盛期を境に、後継者不足は深刻な状態に。鹿児島県では、現存する機屋の約半数ほどしか実働していないのが現状といいます。

工房内の大きな糸繰り機。織りの途中で糸が絡まらないように、一本一本重ならないように巻いていく

『壽紬工房』の3代目となる佐藤さんは、自らも機織り職人の仕事をしながら、他地域で伝統工芸を手掛ける作家や職人とのコラボレーションに注力。大島紬の洋服やストールをはじめ、日傘などのファッション雑貨をつくったり、中国のスワトウ刺しゅうなど、伝統柄にこだわらない技法を取り入れ、大島紬の新しい魅力や可能性を追求しています。大島紬は、昔からの慣習で京都において取引されることがほとんどでしたが、『壽紬工房』は、いちき串木野市のふるさと納税返礼品にも出品。前例にないことをいとわず、さまざまな取り組みを行っています。

(写真左/右上)現在は購入希望者のみ来訪可能。今後は、工房近くに作品展示スペースをつくる予定

(写真右下)日傘職人や織物作家など、他ジャンルのものづくり作家と新しいアイテムに挑戦中

また織元として「糸」にこだわるのも壽紬工房流。規定糸の養蚕の絹糸にはない個性を放つ絹糸を入手するためアジア各地を訪問し、インドアッサム地方の野蚕からしか取れない絹糸ムガ・シルクや、凹凸の糸が独特の光沢をみせるタイシルク、希少な与那国紬糸などを収集。太さや凹凸感、光沢や肌触りがさまざまな野蚕の絹糸から、新しい織物を生み出しています。そもそも、糸から反物をつくる『壽紬工房』のような存在は、大島紬の世界でも今では珍しくなったといいます。

作業場に並ぶ機織り機は、廃業した機織り職人から買い取ったものも多く、部品を交換しながら使い続けている

原料の絹糸を決められた長さに揃える「整経」の職人から、反物に織り上げる機織り職人まで揃い、糸から反物を仕立てる『壽紬工房』。佐藤さん以外、職人は全員女性で、中には大島紬の着やすさに魅了され、関西から鹿児島に移住したという職人さんもいます。大島紬は着物を愛好する人から「いつかは大島紬を」といわれるほど憧れの存在。そのクオリティーはそのままに、さまざまな垣根を飛び越えた新しい伝統工芸がここから生まれようとしています。

![壽紬工房/大島屋[現地から約73.0km~73.4km]](images/article14/img10.png)